ENABLE! OA wird ein Jahr alt ‒ Einladung zum Workshop der Enable!-Community

Sehr geehrte ENABLE!-Community, liebe Kolleg*innen,

im Namen des NOAK und ENABLE! lade ich zu dem bereits angekündigten gemeinsamen Workshop im Vorfeld der Open-Access-Tage am 14.09.2020, von 13.00-16.30 Uhr über die Konferenz-Software Microsoft-Teams ein.

ENABLE! wird ein Jahr alt! Am 13. September 2019 wurde beim Österreichischen Bibliothekartag in Graz das Projekt "ENABLE! ‒ Bibliotheken, Verlage und Autor*innen für Open Access in den Social Sciences und Humanities" zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert.

Das wollen wir mit Ihnen und Euch feiern. Gemeinsam wollen wir das erste Jahr ENABLE! Revue passieren lassen, die Ergebnisse der Arbeitsgruppen Akteure & Finanzierung zusammentragen und diskutieren, wie es weiter geht. Gleichzeitig sollen sich die Gründungsmitglieder der ENABLE!-Community und die in den letzten Monaten neu hinzugekommenen Mitglieder und Unterstützer*innen kennenlernen.

Zu den zu diskutierenden Themen werden u.a. die Weiterführung der bestehenden bzw. die Gründung neuer AGs sowie eine möglichen Governance-Struktur für die Selbstverwaltung der Community gehören.

Die genauere Programmplanung entnehmen Sie bitte folgendem Google-Dokument.

Sehr gerne können Sie diese Einladung an weitere Interessenten weiterleiten. Sehr willkommen wäre zudem die Teilnahme von Wissenschaftler*innen, die uns bislang ‒ so hatten wir festgestellt ‒ noch fehlen. Ich werde selbst etwa zehn Minuten vorher im "virtuellen Konferenzraum" sein, um in Teams einzuführen. In den Raum selbst gelangen Sie einfach über diesen Link unter "An Microsoft Teams-Besprechung teilnehmen":

Wenn Sie die App nicht installiert haben und das auch nicht tun wollen wählen Sie bitte die Option über den Browser.

Bis dahin.

Viele Grüße,

Agathe Gebert

Teamleitung Bibliothek und Open Access Social Science Open Access Repository (SSOAR)

Dr. Agathe Gebert

Abt.: Wissenstransfer

GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Unter Sachsenhausen 6-8

D-50667 Köln

Tel.: (0221) -47694-218

E-Mail: agathe.gebert@gesis.org

http://www.ssoar.info/home.html

Der Fachinformationsdienst Geschichtswissenschaft, der Verein für kritische Geschichtsschreibung e.V. und der transcript Verlag laden zur Teilnahme am »transcript Verlag Subscribe to Open WerkstattGeschichte« ein. Ziel des Projekts ist die Open-Access-Transformation der Fachzeitschrift »WerkstattGeschichte«.

Die Modellentwicklung geht auf die Initiative des Herausgebers, den Verein für kritische Geschichtsschreibung e.V., zurück: »Von der Open-Access-Publikation unserer Zeitschrift erhoffen wir uns nicht nur eine bessere Zugänglichkeit der wissenschaftlichen Ergebnisse, sondern nicht zuletzt auch einen Wandel der wissenschaftlichen Kommunikation«, so Vereinsvorsitzender und Mitherausgeber Eckart Schörle.

Das Open-Access-Modell »Subscribe to Open« ist angelehnt an das Zeitschriftenabonnement-Modell. Anstatt nur die gedruckten Hefte eines Jahrgangs der Zeitschrift zu erwerben, ermöglichen die Teilnehmer*innen über die Zahlung einer Gebühr auch die Open-Access-Bereitstellung eines Zeitschriftenjahrgangs. Einrichtungen, die die Inhalte der jeweiligen Zeitschriften kennen und schätzen, abonnieren diese wie gewohnt weiter, während die Inhalte im Open Access erscheinen. Bestehende Abonnent*innen finanzieren so weiterhin die von ihnen als relevant eingeordneten Zeitschriften, während neu hinzukommende Bibliotheken ein Modell abonnieren, das es allen Leser*innen und Autor*innen ermöglicht, von Open Access zu profitieren. Fällt die Anzahl der Abos unter einen vorher festgelegten Wert, wird die »Paywall« wieder aktiv, d.h. nur Abonnent*innen haben Zugriff. »Das Potential des Modells liegt in der Aktivierung der subskribierenden Einrichtungen. Durch die Umwandlung des bestehenden Abonnements wird der freie Zugang zu den Inhalten für alle ermöglicht«, sagt Stefanie Hanneken vom transcript Verlag.

Der Verlag hat das benötigte Budget für die Herstellung und Bereitstellung der Hefte im Open Access ermittelt und legt, in Übereinstimmung mit dem Fachinformationsdienst (FID) Geschichtswissenschaft und unter Beteiligung des Kompetenzzentrums für Lizenzierung (KfL), eine Mindestteilnehmer*innenzahl fest, wodurch ein maximaler Rechnungsbetrag bestimmt wird. Bei Überschreiten der Mindestteilnehmer*innenzahl sinkt der zu zahlende Betrag. Dank der, zunächst für das Jahr 2021, geplanten Beteiligung des Fachinformationsdienstes Geschichtswissenschaft, halbiert sich der maximale Rechnungsbetrag für alle Teilnehmenden. »Der FID Geschichtswissenschaft unterstützt aktiv die Open-Access-Transformation und möchte damit die leichtere Verfügbarkeit von Forschungsliteratur fördern«, erklärt Dr. Silvia Daniel. Die Abonnent*innen co-finanzieren durch ihr Abo die Open-Access-Publikation der Zeitschrift und erhalten auf Wunsch außerdem die gedruckten Hefte der Zeitschrift.

Ab sofort und bis zum 30.11.2020 haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Zusage am Projekt zu beteiligen.

Über den Fachinformationsdienst Geschichtswissenschaft

»historicum.net – Fachinformationsdienst Geschichtswissenschaft« wird, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, seit 2016 von der Bayerischen Staatsbibliothek und dem Deutschen Museum betrieben. In engem Dialog mit Historiker*innen baut der FID ein digitales Informationsangebot zum gesamten Spektrum der Geschichtswissenschaft auf, das ergänzend zur Grundversorgung an universitären und anderen wissenschaftlichen Bibliotheken optimale Voraussetzungen für die historische Forschung in Deutschland schaffen soll.

Kontakt: fid-geschichte@bsb-muenchen.de

Über die Zeitschrift

Die Zeitschrift WerkstattGeschichte ist eine Zeitschrift, in der über Geschichte und ihre Akteur*innen ebenso reflektiert wird wie über historisches Forschen und Schreiben. Sie bietet Platz, konventionelle Perspektiven zu durchbrechen und neue Formen der Darstellung zu erproben. Die Zeitschrift bleibt der Sozialgeschichte verbunden, legt aber deutlichen Wert darauf, die große Geschichte aus einer alltagsgeschichtlichen Perspektive zu befragen. Sie wird herausgegeben vom Verein für kritische Geschichtsschreibung e.V. und erscheint ab Heft 81 (Frühjahr 2020) in zwei Ausgaben jährlich im transcript Verlag.

Ausführliche Informationen unter: https://werkstattgeschichte.de

Die Eckdaten des Modells auf einen Blick

• Open-Access-Bereitstellung der Zeitschrift WerkstattGeschichte, Heft 1 und 2 des Jahrgangs 2021 unter

der Creative Commons Lizenz BY-SA 4.0.

• Mindestteilnehmer*innenzahl: 20 Einrichtungen.

• Die Teilnehmer*innen (Vollsponsor*innen und Sponsoring Light) erhalten die Printhefte des Jahrgangs –

auch bei Scheitern der Finanzierung – kostenlos.

• Der maximale Rechnungsbetrag beträgt 395,00 € (zzgl. MwSt) für einen Jahrgang (zwei Hefte). Nach

Erreichen der Mindestteilnehmer*innenzahl sinkt der Rechnungsbetrag für alle Teilnehmenden.

• Die Teilnehmenden werden als Open-Access-Förderer*innen im Impressum der Zeitschrift, in den

Metadaten sowie auf der Website genannt.

• Das Pledging endet am 30.11.2020.

Nach erfolgreichem Abschluss des Pledgings in 2020 wird das Modell in Anlehnung an eine Abonnementverlängerung in einer zweiten Ausschreibungsrunde in 2021 zur Finanzierung der Jahrgänge 2022-2024 wiederholt. Bei der Teilnahme für dann drei Jahrgänge werden die Jahrgänge einzeln in Rechnung gestellt und die Teilnehmenden haben eine jährliche Ausstiegsoption.

Joachim Höper

Geschäftsleitung

wbv Publikation

(wbv media)

15.06.2020

Stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.

wbv Publikation ist die Verlagsmarke und damit einer von drei Geschäftsbereichen der wbv Media GmbH & Co. KG. Das unabhängige und eigentümergeführte Familienunternehmen mit Sitz in Bielefeld hat circa 65 Mitarbeitende. Gegründet wurde es bereits 1864. Im Jahr 2018 fand die Umfirmierung von W. Bertelsmann Verlag zu wbv Media statt. Ebenfalls seit 2018 sind wir Mitgesellschafter der Verlagskooperation utb. Hier publizieren wir unser Lehrbuchprogramm und vertreiben über die scholars-e-library unser Gesamtprogramm an Bibliotheken. Seit Beginn 2020 kooperieren wir mit dem ATHENA-Verlag aus Oberhausen. Thematisch publizieren wir ein vielfältiges Programm aus den Bereichen Geistes- & Sozialwissenschaften, Bildung & Beruf sowie Verwaltung & Recht. Ein engagiertes Team von 15 Mitarbeitenden bei wbv Publikation bringt circa 100 Novitäten unserer Autor_innen, Herausgeber_innen und Institutionen pro Jahr an die Öffentlichkeit.

Seit wann praktiziert wbv Publikation Open Access?

Die Anfänge liegen ungefähr im Jahr 2008. Wir gehörten zu den ersten Verlagen, die sehr freigiebig Open-Access -Inhalte kostenfrei an das DIPF für das Repositorium peDOCS zur Verfügung gestellt haben. Ab 2010 haben wir uns im Verlag intensiver mit Open Access auseinandergesetzt und uns gefragt, was das für die klassischen Geschäftsmodelle bedeutet und wie wir unser Unternehmensmotto „Wir machen Inhalte sichtbar“ immer wieder neu durchbuchstabieren, damit unsere Autor_innen, Herausgeber_innen und institutionellen Partner von neuen Verbreitungswegen profitieren. Seit 2012 kooperieren wir mit gesis und dem dortigen Social Science Open Access Repository (SSOAR). In einem Projekt haben wir einen eigenen OAI-PMH-Server (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Havesting) aufgesetzt.

Seit 2012 haben wir mit wbv-open-access.de unsere eigene OA-Verlagsplattform. In den Jahren 2017 bis 2019 haben wir unterschiedliche Services von Knowledge Unlatched (KU) zur internationalen Verbreitung von Metadaten, Recherchierbarkeit unserer Leistungsbausteine und im letzten Jahr erstmals disziplinorientiertes Crowdfunding für unsere Frontlist in den Programmen Berufs- und Wirtschaftspädagogik und Erwachsenenbildung ausprobiert. Mit der sogenannten wbvOpenLibrary gehen wir nun in die zweite Runde für die Frontlist 2021. Seit diesem Frühjahr kooperieren wir darüber hinaus über KU mit Ubiquity Press, mit deren Unterstützung wir eine zuvor ins Open Access überführte Zeitschrift (Hessische Blätter für Volksbildung) international verbreiten.

Seit Herbst 2019 engagieren wir uns bei ENABLE!, durch Austausch, inhaltliche Beiträge und Support für den Start der Community im Mai 2020.

Mit welcher Motivation haben Sie begonnen im Open Access zu publizieren?

Die Anfänge der verlegerischen Tätigkeit bei wbv Publikation lagen darin, publizistische Dienstleistungen für namhafte Institutionen im Bildungsbereich zu erbringen. Ab Anfang der 2000er Jahre veröffentlichten wir auch vermehrt verlagseigene Titel und Reihen im Programm. Die „Dienstleistungsorientierung“ für Auftraggeber_innen und Herausgeber_innen gehört quasi zur Gründungs-DNA von wbv Media. Hinzu kommt, dass wir innerhalb der Erziehungswissenschaften Programme einiger kleinerer Sektionen bedienen, die im Kern eher kleine Zielgruppen darstellen. So haben wir immer schon Titel im Programm, die vom Auftraggeber (annähernd vollständig) finanziert werden, weil es einen öffentlichen Auftrag dazu gibt; dazu kommen Titel, die sich allein durch Verkäufe am Markt tragen müssen, und Mischfinanzierungen in allen Zwischenformen. Deshalb war die Umstellung der Geschäftsmodelle hin zu Open Access für wbv Publikation gedanklich zunächst kein großer Schritt. Die Sicherstellung der inhaltlichen Qualität durch Herausgeberschaften oder die Organisation von Review-Verfahren (Peers, Institutionen) und die formale interne Qualitätssicherung hat unsere Arbeit von Anfang an ausgemacht. Wir organisieren die Verbreitung, Sichtbarkeit und Nutzung der uns anvertrauten Inhalte. Es kommen ständig neue Kanäle, Portale und Nutzungsformen hinzu, die wir prüfen und mit in unser Angebot aufnehmen.

Wir haben in den Jahren 2012 bis 2018 allerdings auch schmerzlich erfahren müssen, dass sich die öffentlich geführte Debatte zu Open Access im Kern um die Geschäftsgebaren eines Anbieter-Oligopols der STM-Disziplinen und um die fortgeführte Debatte um Subskriptionspreise von Journalen drehte. Wir hatten seit 2010 angefangen, unsere Backlist nach einigen Jahren konsequent in den grünen Open Access zu überführen, in der Hoffnung, dass sich die Rahmenbedingungen für den goldenen Weg bald entwickeln würden. Das ist in der Zeit aber nicht passiert. Wir haben also freiwillig auf Backlistumsätze verzichtet, interessante Open-Access-Gold-Angebote erstellt, unglaublich viel an Beratungsarbeit zu OA bei Autor_innen und Herausgeber_innen geleistet, aber letztlich wenige OA-Gold-Angebote realisieren können. Trotz vieler aus dem Boden wachsender OA-Policies gab es schlicht noch keine Open-Access-Monografien-Fonds.

Ein Hoffnungsschimmer waren für uns die Open Access-Tage 2017 in Dresden, in denen das Thema Open Access für Monografien in den Geistes- und Sozialwissenschaften erstmals einen sichtbaren Platz in der Agenda gefunden hatte. Das hat sich in den folgenden Jahren zum Glück fortgesetzt. Es folgten Einladungen u.a. zu Roundtable-Gesprächen des Open-Access-Büros Berlin seit dem Jahr 2018 und darüber hinaus. Und es entstand der Eindruck: Jetzt ist endlich die Zeit gekommen, um gemeinsam auf Augenhöhe über Open Access für Monografien in den Geistes- und Sozialwissenschaften zu sprechen. Im September 2019 schlossen wir uns ENABLE! an, um genau diese Entwicklung weiter mit voranzutreiben.

Schon früh haben wir angefangen, die digitale Publikation und deren Verbreitung in den Mittelpunkt unserer Prozesse zu stellen. In der Verlagstätigkeit dreht sich aber nicht alles nur um Open Access. Parallel dazu mussten wir Ressourcen bereitstellen für leistungsstarke Infrastruktur und Vertriebspower für die Vermarktung kostenpflichtiger digitaler Verlagsinhalte. Zwei Stoßrichtungen, deren Geschäftsmodelle sich diametral gegenüberstehen. All das fand statt in einem Umfeld, das geprägt war durch eine weitere Ausweitung der Oligopol-Verlage (DEAL-Verhandlungen) und einem vermehrten In-Sourcing und dem Aufbau von verlags- oder verlagsähnlichen Tätigkeiten bei größeren Institutionen und im Bibliotheksbereich. Keine einfache Aufgabe für einen mittelständischen Player. Wir haben uns sehr früh für strategische Kooperationen für einzelne Teilaufgaben des Publikationsprozesses in den Leistungsbereichen Technologie, Verbreitung und Vertrieb entschieden. So können wir mit der Summe von eigener und der Stärke von leistungsstarken und innovativen Partnern attraktiv sein und gleichzeitig können wir in unserer Unternehmensgröße einen Vorteil in der Nähe und Begleitung unserer geschätzten Autor_innen und Herausgeber_innen ausleben.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Open Access-Publishing gemacht?

Unsere Sicht auf Open Access orientiert sich an der Programmplanung, an dem was wir für die Transformation hin zu Open Access in den verschiedenen Disziplinen tun können, für die wir unsere Programme planen. Wir wollen nicht nur einzelne Titel im Open Access publizieren, sondern wir suchen verlässliche und planbare Strukturen, um Programmplanung mit einem Zeithorizont von drei oder sogar mehr Jahren anzugehen. Publikationsfonds an Bibliotheken wiederum vertreten die Perspektive, Finanzierungsmittel für die Angehörigen ihrer Institutionen bereitzustellen. Hier kollidiert langfristige Planung im Verlag - orientiert an der Community einer wissenschaftlichen Disziplin - mit der kleinteiligen, titelbezogenen Abrechnung für einzelne Autor_innen je nach Standort ihrer Institutionen und deren Rahmenbedingungen für OA. Wenn nun aber Herausgeberschaften über mehrere Uni-Standorte verteilt sind und die Autor_innen noch von weiteren Unis, Forschungseinrichtungen oder gar aus der Praxis kommen, dann kommt man schnell an die Grenzen des finanziell Planbaren.

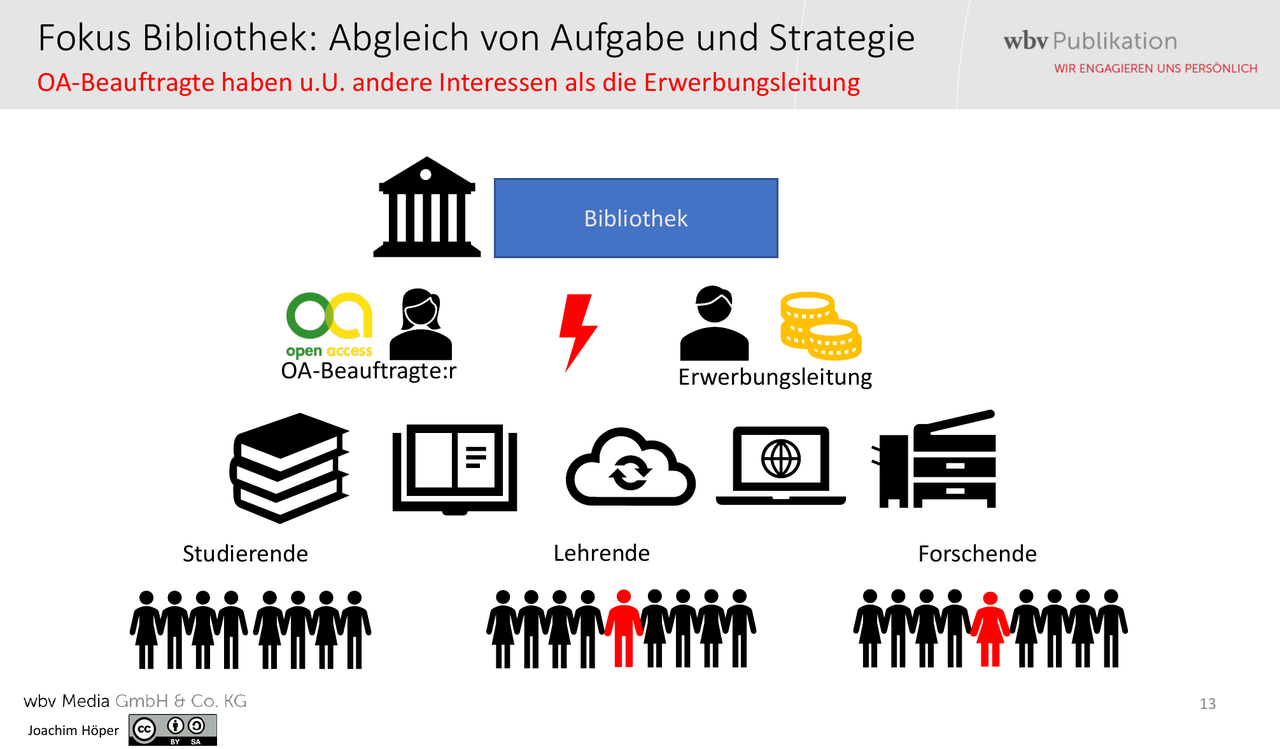

Weiterhin mussten wir lernen, dass die Open Access-Beauftragten die Entscheidung, sich z.B. an Crowdfunding-Modellen zu beteiligen, an die Erwerbungsleitung im Haus weitergereicht haben. Wenn zwischen diesen beiden Stellen dann kein weiterer Austausch über die strategische Bedeutung dieser innovativen disziplinorientierten Finanzierung von Open Access stattfindet, dann steuern wir auf einen signifikanten Fehler im System zu. Es muss gelingen, die Perspektive der einzelnen OA-Policies vor Ort zu weiten: Es darf nicht nur heißen „Was kann ich an meinem Standort tun?“, sondern auch „Worin sollte meine Einrichtung für die verschiedenen Disziplinen investieren?“

Unabhängig davon haben wir auch viele positive Erfahrungen während des gesamten Prozesses hin zu Open Access und einer Neuorganisation in unserer disziplinspezifischen Publikationswelt gemacht. Sowohl in der Gemeinschaft derer, die sich interdisziplinär für Open Access einsetzen, als auch in der Offenheit vieler unserer Autor_innen und Herausgeberinnen, die wir von den neuen Möglichkeiten oft begeistern konnten.

Sie engagieren sich bei ENABLE! Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten nächsten Schritte?

Eine offene Frage ist: Wie können einzelne Aufgabenstellungen gemeinsam angegangen werden, so dass das Feld insgesamt bearbeitet wird? Es gilt, sich über Rollen und Aufgaben im Gesamtsystem des Open-Access-Publizierens auszutauschen und zu verständigen. Wer macht was, wer ist worin besonders gut? Dass dabei Bibliotheken, Hochschulverlage, inhabergeführte Verlage und Dienstleister jeweils eigene Perspektiven haben, ist selbstverständlich und stellt letztlich einen Reichtum in einer Kultur der Vielen dar.

Weiterhin braucht es ein Verständnis für Leistungen im Publikationsprozess, die erbracht werden müssen und die transparent und nachvollziehbar beschrieben werden. Das gilt für kommerzielle Verlage genauso wie für Hochschulverlage. Denn am Ende ist es wichtig, nicht nur über Preise, sondern auch über die dahinterstehenden Leistungen zu sprechen. Dass diese je nach Größe der Disziplinen und Publikationskultur durchaus unterschiedlich sein dürfen, gehört dazu. Und es ist wichtig, die Interessen von Autor_innen in ihren unterschiedlichen Disziplinen in den Austausch zu integrieren.

Welche Bedeutung hat die Community aus Wissenschaft, Verlagen, Bibliotheken und Intermediären dabei?

Mit der Idee zu ENABLE! haben die Kolleg_innen vom NOAK und transcript eine tolle Initiative auf den Weg gebracht, Open Access gemeinschaftlich und partnerschaftlich in den SSH anzugehen. Das darf hier anerkennend erwähnt werden. Nun geht es weiter: Eine Community lebt davon, dass es Personen gibt, die die Themen weiter vorantreiben, die auf Augenhöhe diskutieren, Erfahrungen einbringen, sich kümmern und die Rahmenbedingungen für nachhaltige Co-Publishing-Prozesse beschreiben, so dass sie für Autor_innen in den SSH-Disziplinen und für die Finanziers überzeugend und klar vor Augen stehen. Von einer Kultur der Vielen im Publikationssystem profitieren am Ende Autor_innen und Herausgeber_innen, weil sie eine echte Auswahl haben, für ihre eigenen Interessen und ihre wissenschaftliche Karriere den jeweils besten und auf die Disziplin bezogenen passenden Publikationspartner zu finden.

Weitere Informationen: https://www.wbv-open-access.de

27 wissenschaftliche Einrichtungen beteiligen sich am kooperativen Finanzierungsmodell für Open Access Monografien und Sammelbände. Damit werden 20 Neuerscheinungen aus Erwachsenenbildung sowie Berufs- & Wirtschaftspädagogik 2020 im Programm von wbv Publikation, einem Geschäftsbereich von wbv Media, frei verfügbar sein.

wbv Media und Knowledge Unlatched (KU) haben das Finanzierungsmodell für Open Access-Publikationen in den Geistes- und Sozialwissenschaften entwickelt, das sich nicht an Universitätsstandorten, sondern an Autorinnen und Herausgebern in ihren jeweiligen Disziplinen orientiert. „Mit dem von KU organisiertem Crowdfunding sind wir einen großen Schritt vorangekommen“, so Joachim Höper, Geschäftsleitung wbv Media. „Auch wenn wir unser Mindestziel der beteiligten Institutionen nicht ganz erreicht haben, können wir unseren Beitrag zu einer flächendeckenden und disziplin-orientierten Open-Access-Finanzierung leisten und neue Wege beschreiten.“

Der Crowdfunding-Ansatz zur Open Access-Finanzierung steht als Beispiel für ein transformatives Modell zur Ermöglichung freier Wissenschaft. „Es ist spannend, wie unterschiedliche Disziplinen in ihrer Community auf Projekte zur Open-Access-Transformation reagieren. Wir haben bei diesem Projekt gesehen, dass es ein Vorstoß in die richtige Richtung ist und hoffen in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit und Unterstützer für diese Idee gewinnen zu können“, sagt Philipp Hess, verantwortlich für Publisher Relations bei der globalen Initiative Knowledge Unlatched.

Das Publikationsmodell folgt dem Modell »E-Book-Paket«. Statt des Erwerbs einer Campuslizenz mit den bekannten Begrenzungen der Nutzungsmöglichkeiten wird die Open-Access-Bereitstellung einer Frontlist von 20 Titeln finanziert und steht damit allen Wissenschaftsakteuren zur Verfügung.

Die Kosten für jede Publikation betragen 120 € netto pro Institution, in der Sponsoring-Light Version sind es lediglich 60 € netto pro Institution. Zusätzlich zu dem freien digitalen Zugang erhält jeder Finanzierungspartner ein gedrucktes Freiexemplar. Zur aktuellen Frontlist gehören Titel aus den wbv-Reihen „Erwachsenenbildung und lebensbegleitendes Lernen“, „Hochschulweiterbildung in Theorie und Praxis“, „Berufsbildung, Arbeit und Innovation“, Wirtschaft – Beruf – Ethik“.

Weitere Informationen: https://knowledgeunlatched.org/2020/02/knowledge-unlatched-und-wbv-2020-2/

Über wbv Media: wbv Publikation, ein Geschäftsbereich von wbv Media, macht Inhalte in den Programmbereichen Geistes- & Sozialwissenschaften, Bildung & Beruf sowie Verwaltung & Recht sichtbar und nutzbar.

Kontakt:

Jennifer Eichler | Produktmanagerin | Bibliotheken | Open Access | jennifer.eichler@wbv.de.

über Knowledge Unlatched (KU): KU bietet jedem Leser weltweit freien Zugang zu wissenschaftlichen Inhalten. Die Online-Plattform bietet Bibliotheken weltweit eine zentrale Anlaufstelle zur Unterstützung von Open Access-Modellen führender Verlage und neuer Open Access-Initiativen.

Kontakt:

Philipp Hess | Publicity & Communications | philipp@knowledgeunlatched.org.

„Der bisherige wissenschaftliche Publikationsprozess gerät in seiner tradierten Form im Kontext von Digitalisierung, neuen Publikationsformaten, Open Access und Open Science usw. in Bedrängnis. Es gilt also zu überlegen, wie eine wissenschaftliche Buchpublikation in Zukunft organisiert und finanziert wird. Einige Ansätze dazu haben sich schon entwickelt, wie z. B. kooperative Modelle, Crowdfunding oder Subscribe to Open. Anderes liegt noch eher prototypisch vor und Bedarf der Diskussion in der Community.“

Mit diesen einführenden Worten von Alexandra Jobmann startete am 28. Januar 2020 der erste Workshop zur Bildung einer Community für Open Access in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Initiiert vom Nationalen Open-Access-Kontaktpunkt und dem transcript Verlag fanden sich Vertreter_innen von Verlagen, Bibliotheken, Intermediären und dem Buchhandel ein, um gemeinsam darüber zu diskutieren, wie das Open-Access-Publizieren in den Geistes- und Sozialwissenschaften künftig aussehen soll und wer dabei welche Rolle einnimmt. Ziel war es dabei auch, den vielen Fragen zu den neuen Formen der Zusammenarbeit ausreichend Raum zu geben und sich Gedanken über künftige Modi des miteinander Publizierens zu machen (Agenda).

Kooperative Ansätze

Zum Einstieg in den Workshop stellten der De Gruyter-Verlag und Language Science Press Modelle kooperativer Publikations-Organisation bzw. -Finanzierung vor. Während Language Science Press dabei vor allem die fachliche Community einbindet, setzt De Gruyter auch bei der Open-Access-Transformation weiter auf die erfolgreiche und bewährte Partnerschaft mit den Bibliothekskonsortien.

So sind diese Teil eines Piloten zur Integration von Open Access in das Evidence-based Selection-Modell und eines Piloten zur Transformation von eBook-Frontlistpaketen. Dabei wurde gemeinsam mit einem Konsortium vier Fachpakete für das Angebot ausgewählt, aber nur eines konnte letztlich erfolgreich realisiert werden. Als mögliche Gründe dafür nannte Martina Näkel von De Gruyter die wahrscheinlich zu kurze Rückmeldefrist, die Tatsache, dass aufgrund des langen Vorlaufs zwar die Reihen, nicht aber die konkreten Titel benannt werden können und die Schwierigkeit zu vermitteln, warum es eine Autor_innenbeteiligung gibt (was übrigens normal ist bei Büchern, vor allem im geisteswissenschaftlichen Bereich).

An letzterem entzündete sich eine Diskussion darum, ob der Autor_innenbeitrag eine Form von Double Dipping darstellt (nein) und die notwendige Transparenz von Publikations- und Transformationsprojektbedingungen zum Verständnis und zur Vergleichbarkeit solcher Modelle. Auch die Frage nach einem Subscribe to Open-Modell für die Buchreihen bei De Gruyter wurde aufgeworfen. Hier arbeitet der Verlag zur Zeit an einer Umsetzung im Zeitschriftenbereich, ist aber prinzipiell offen dafür, das Modell auch für Bücher zu durchdenken.

Felix Kopecky von Language Science Press lenkte den Fokus auf die Frage nach der „Marke“. Schließlich gibt es beim Publizieren Dienstleistungen, die durchaus auslagerbar und substituierbar sind, wobei die Marke bzw. das Prestige einer Zeitschrift oder eines Verlages nicht dazu gehören ("Nature lässt sich nicht mit Neuruppin University Press ersetzen"). Community-based heißt für Language Science Press auch, der Community etwas zurück zu geben, z. B. den Quellcode der Bücher, verbesserte Schriftarten, Softwarepakete, offengelegte Betriebszahlen oder auch ein Cookbook.

In der anschließenden Diskussion ging es dann um Qualitätskontrolle, Kosten bzw. Preise, die Vergleichbarkeit von Leistungen, die Nachhaltigkeit der Finanzierung, Unterschiede zwischen den Disziplinen und ihren Autor_innen sowie die mögliche Übertragbarkeit des Modells auf andere Fächer. Es wurde deutlich, dass englisch-sprachige, technikaffine internationale Disziplinen andere Publikationsgewohnheiten und -erwartungen haben als kleine Disziplinen, die schwerpunktmäßig im deutschsprachigen Raum unterwegs sind.

Open-Access-Transformation: Do it yourself – do it together!

Den Block der Vormittagsvorträge beschloss Dr. Karin Werner von transcript mit der Vorstellung von methodischen und praktischen Aspekten für die Open-Access-Transformation. Bisher sind Monografien in den Geistes- und Sozialwissenschaften ein Nebenschauplatz bei der Open-Access-Transformation, was zu einer wachsenden Kluft bei Reichweite und Impact zwischen diesen Publikationen und denen aus dem natur- und lebenswissenschaftlichen Bereich führt.

Im jetzigen Status Quo praktizieren die Akteure zwar „irgendwie“ und mehr oder weniger Open Access, aber die Situation an sich ist unbefriedigend, da z.B. noch nicht alle Publikationsformen von den technischen Entwicklungen der letzten Jahre profitieren. Es wird daher Zeit für einen nächsten, weitergehenden Schritt: die Bildung einer Community-basierten Organisation, die die Open-Access-Transformation moderiert und sich den damit verbundenen Fragen und Ideen auf eine pragmatische Art und Weise annimmt. Das bedeutet die Orientierung an Qualitätsstandards, Toleranz pluraler Finanzmodelle und finanzieller Möglichkeiten der Förderer, Pluralität der Realisierungsmodelle sowie Transparenz und Kreativität seitens der Verlage.

In der Diskussion ging es dann um die künftige Rollenverteilung (wer macht was), die Sichtbarkeit des Co-Publishing sowie die Perspektive der (leider nicht explizit vertretenen) Autor_innen sowie der Händler_innen und anderer Intermediärer.

Nach diesem Input zum Thema Community Building und community-basiertes Open-Access-Publizieren verteilten sich die Anwesenden auf vier Gruppen, um zu diskutieren, wie eine Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure aussehen kann. Ganz konkret sollten Voraussetzungen, Risiken, Hürden und Chancen für kooperative Ansätze benannt werden:

Voraussetzungen:

- Transparenz und Verständigung über Aufgaben und Rollen von Verlagen und Bibliotheken

- frühzeitiger Austausch über Publikationsvorhaben

- gemeinsames Ziel: Bereitschaft zur Open-Access-Förderung/ -Ermöglichung und Open-Access-Standard für Bücher (über vielfältige Modelle und ohne Autor_innenbeteiligung)

- Unterschiede im Vorwissen / in Disziplinen / bei Publikationstypen anerkennen

Risiken, Hürden & Herausforderungen:

- Finanzielle Verluste

- Gefahr der Selbst-Abschaffung / Sich-überflüssig-machen

- Reputationsstrukturen / Vermessung der Wissenschaft

- Book Processing Charges an sich + die Höhe der Zuschüsse

- Fehlende Ressourcen begrenzter übergreifender Informationsaustausch

- eingefahrene Modelle und Abläufe behindern Neues / Angst vor Riskio bzw. Neuem

- Integration neuer Modelle in Medienerwerbung und Budgetverwaltung

- Kostentransparenz und -vergleichbarkeit

- Standards festlegen und einhalten

- Zeitliche Rahmenbedingungen, u.a. bedingt durch die Publikationsart „Buch“, berücksichtigen

Chancen:

- Autor_innenwissen stärken / Autor_innenzentrierte Modelle

- gemeinsame stärker und selbstbewusster sein und auftreten

- Vielfalt der Hintergründe, Strukturen und Erfahrungen der Beteiligten → Expertise der einzelnen Akteure

- Gemeinsame Kommunikation (Argumentationshilfen)

- Verlage als Dienstleister, Qualitäts- und Reputationsprovider

- Geschwindigkeit und Reichweite

Neue (Publikations-)Rollen im Co-Publishing

Der Nachmittag startet mit einer Session zur Analyse neuer (Publikations-)Rollen im Co-Publishing, wobei die Perspektive eines Intermediärs (KU), eines Repositoriums (SSOAR), einer Bibliothek (UB Bielefeld), eines Verlages (wbv media) sowie der AG Universitätsverlage dargestellt wurden.

- Intermediäre bauen ihre Rolle als neutrale, vermittelnde Partner_innen aus und integrieren dabei Themen wie umfangreiche Metadatendissemination und die Entwicklung und Erstellung von Nutzungsstatistiken für Open-Access-eBooks in ihr Portfolio.

- Repositorien haben u. a. durch Fördermandate und den Ausbau von Mehrwertdiensten wie z. B. die Prüfung von Predatory Publishern oder Versionskontrolle eine gesteigerte Bedeutung als Infrastruktur erfahren. Damit einher gehen eine Professionalisierung und Profilierung in der eigenen Disziplin und neue Kooperationsmodelle untereinander und mit den Verlagen.

- Bibliotheken sind mit ihren Aufgaben Teil einer komplexen Wissensinfrastruktur. Dazu gehören künftig die Bereitstellung (und Entwicklung) von Publikationsplattformen, eine aktive Rolle in Universitätsverlagen, die Beratung und Finanzierung von (Open-Access-) Publikationen, publikationsunterstützende Services, Forschungsdatenmanagement und Kostenreporting. Das führt auch dazu, dass Bibliotheken sich über die eigene Institution hinaus engagieren (müssen).

- Die Rolle der Wissenschaftsverlage wird in der Ermöglichung des gemeinsamen, disziplinorientierten Open Access gesehen, da sie mit ihrem Leistungsspektrum zur Wirksamkeit und gesellschaftliche Relevanz von Wissenschaft und Forschung beitragen. Dafür bedarf es einer Finanzierung, die sich nicht am Standort der Universität, sondern an den Autor_innen und Herausgeber_innen in ihren jeweiligen Disziplinen und deren spezifischen Publikationsbedarfen orientiert. Es wurde aufgezeigt, dass es in Bibliotheken je nach Ansprechpartner_in (OA-Beauftragte oder Erwerbungsleitung) unterschiedliche Bereitschaft für Open Access gibt. Insbesondere Fachinformationsdienste können in kleinen Disziplinen einen Beitrag leisten, Open Access ohne finanzielle Autor_innen-Beteiligung zur realisieren.

- Die 30 Verlage der AG Universitätsverlage sind mit ihren 500 Open-Access-Publikationen pro Jahr ein großer Player, der auch bei der Diskussion um die Förderung von Open Access für Bücher nicht unberücksichtigt bleiben darf. Sie arbeiten schon heute mit externen Dienstleistern und sehen diese Kooperationen auch künftig als relevant für die Einhaltung hoher Publikationsstandards an. Voraussetzung dafür sind offene, interoperable Prozesse unter Nutzung von Open-Source-Software und unter Beteiligung von öffentlich finanzierten Infrastrukturprojekten für Bücher.

Open-Access-Publikationsfonds als Mittel

Der letzte Vortragsteil beschäftigte sich mit der Frage, ob Open-Access-Publikationsfonds ein Mittel zur Ermöglichung von Co-Publishing-Modellen sein können. Monika Pohlschmidt vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache beantwortete die Frage exemplarisch anhand des Publikationsfonds für Monographien der Leibniz-Gemeinschaft. Dieser ist auf die Jahre 2019 und 2020 zeitlich beschränkt. Die Förderung erfolgt im Rahmen eines Pilotprojekts, mit dem auch Erfahrungen gesammelt sowie Standards für Open-Access-Bücher entwickelt und erprobt werden sollen. Die Förderung einer Monographie oder eines Sammelwerkes erfolgt über ein modulares System. Neben dem Basismodul gibt es ein Zusatzmodul für umfangreiche Werke und/oder viele Abbildungen bzw. Tabellen und ein Zusatzmodul für Bildrechte und extra Lizenzen.

Nach dem ersten Jahr konnten von den 33 eingereichten Anträgen schon 13 Titel bei verschiedenen Verlagen realisiert werden. Als Herausforderung nannte Frau Pohlschmidt den großen Beratungs- und Administrationsaufwand, die langen Projektlaufzeiten bei der Entstehung einer Buchpublikation (was z.B. für zeitlich befristete Etats schwierig ist) und die ungeklärte längerfristige Finanzierung. Gleichzeitig konnte sie von dem großen Interesse und der hohen Nachfrage sowie zahlreichen Synergieeffekten berichten, die die Einrichtungen dieses Fonds mit sich brachte.

Gewonnene Erkenntnisse

In der Abschlussdiskussion dieses vollgepackten Tages wurde vor allem die Frage diskutiert, wie es jetzt weiter gehen kann. Einzelne Punkte aus der Gruppenarbeit wurden aufgegriffen und deutlich gemacht, dass es für die Entwicklung der Community ein Mission Statement oder ein Memorandum of Understanding braucht, in dem das Ziel und gemeinsame Mindest-Standards und -Voraussetzungen festgehalten werden. Außerdem sollen Forschungsförderer wie die DFG, die einzelnen Autor_innen als Souverän ihrer Publikation und Rechte sowie Bibliotheks- bzw. Erwerbungsleiter_innen verstärkt eingebunden werden. Auch eine Kooperation mit dem Projekt http://open-access.network sollte in Betracht gezogen werden.

Daher wird es eine Follow-Up-Veranstaltung am 21.04.2020 geben, zu der alle Akteure des wissenschaftlichen Publikationsprozesses in den Geistes- und Sozialwissenschaften eingeladen sind, die sich aktiv an dem Aufbau und die Umsetzung des Community-Projektes „ENABLE! - Bibliotheken, Verlage und Autor*innen für Open Access in den Humanities und Social Sciences" beteiligen wollen. Im Rahmen dieser Veranstaltung soll u. a. ein erster Entwurf für das Mission Statement der Community entstehen.

Monika Pohlschmidt

Leiterin der Bibliothek

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache

Mannheim

11.02.2020

Bitte skizzieren Sie das Pilotprojekt des Open-Access-Publikationsfonds und die damit verbundenen Ziele.

Der Publikationsfonds für Open-Access-Monografien der Leibniz-Gemeinschaft fördert und finanziert die Open-Access-Publikation bislang unveröffentlichter wissenschaftlicher Monografien, Sammelbände oder Beiträge in Sammelwerken. Finanziert wird er über den Strukturfonds der Leibniz-Gemeinschaft. Er ist als Pilotprojekt mit einer Laufzeit von zwei Jahren angelegt (2019 bis 2020).

Dieser Monografienfonds ist als Ergänzung zum schon länger existierenden Zeitschriftenfonds der Leibniz-Gemeinschaft zu betrachten. Gemeinsam mit dem Zeitschriftenfonds fördert die Leibniz-Gemeinschaft Open Access in den verschiedenen Fachdisziplinen mit ihren sehr unterschiedlichen wissenschaftlichen Publikationskulturen.

Grundsätzlich richtet sich dieser Monografienfonds an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leibniz-Gemeinschaft. Insbesondere ermöglicht er den buchaffinen Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaften in ihrer vorrangigen Kommunikationskultur im Open Access zu publizieren. Als Pilotprojekt soll er Anreize bieten, diese Publikationsform zu erproben. Und er soll dazu beitragen, die Akzeptanz von Open Access dort zu steigern, wo diese Publikationskultur noch weniger verbreitet ist als den Natur- und Lebenswissenschaften.

Welche Arbeiten werden in diesem Rahmen finanziert?

Der Leibniz-Monografienfonds finanziert und fördert die Open-Access-Publikation von wissenschaftlichen Monografien, Sammelwerken und Beiträgen in Sammelwerken. Gefördert werden auch Dissertationen, die mindestens mit „magna cum laude“ bewertet sind. Voraussetzung ist, dass die Autorinnen und Autoren bzw. Herausgeberinnen und Herausgebern einer Mitgliedseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft angehören und dass das Werk noch nicht veröffentlicht worden ist. Die geförderte Publikation kann auch als Druckausgabe erscheinen. Für die Printausgabe werden allerdings keine Kosten übernommen.

Entspricht der Umfang der bisher abgerufenen finanziellen Mittel ihren Erwartungen?

Ja, das Interesse an dem Monografienfonds ist groß. Die Bereitschaft, Bücher im Open Access zu veröffentlichen, ist eindeutig vorhanden. Im ersten Jahr sind 33 Förderanträge eingereicht worden. Dreizehn geförderte Publikationen sind bereits erschienen, bei weiteren fünfzehn Projekten haben wir die Förderung bewilligt. Auszahlen können wir unsere Fördermittel erst, wenn alle Förderkriterien erfüllt und die Bücher online erschienen sind, was bei Buchprojekten teilweise lange dauern kann.

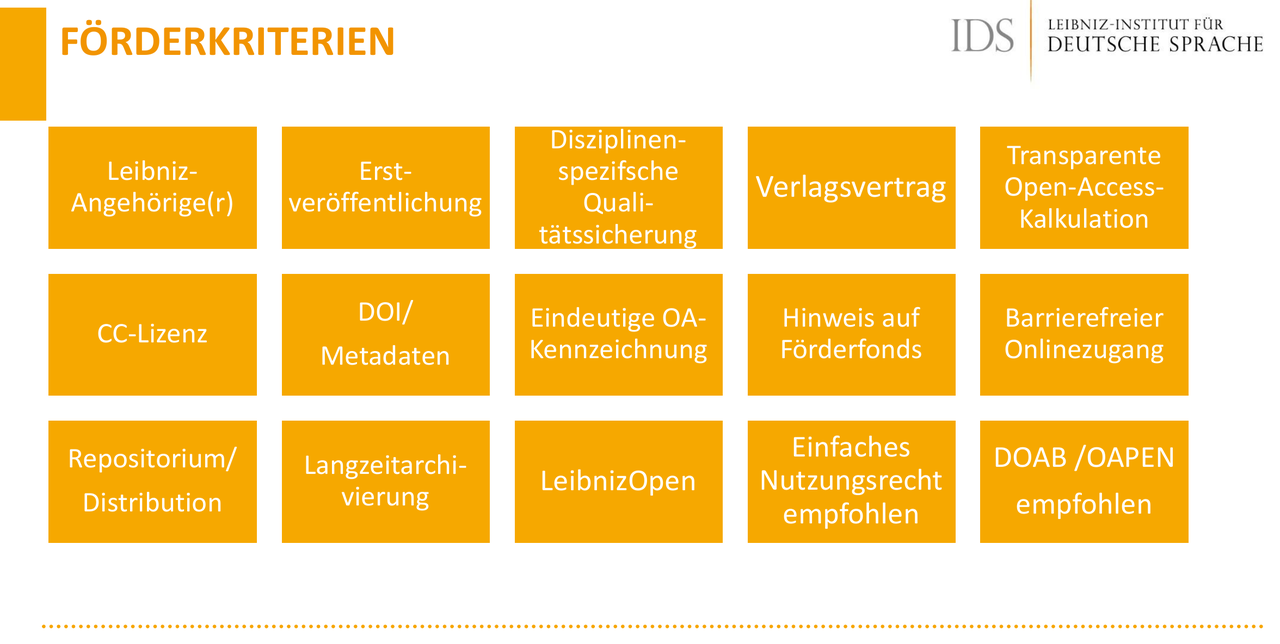

Was sind Ihre Förderkriterien?

Unsere Förderkriterien orientieren sich an den „Qualitätsstandards für Open-Access-Monografien und -Sammelbände“ der AG Universitätsverlage und den „Qualitätsstandards für den Einstieg in die Open-Access-Stellung von Büchern“ des NAOK, KU und transcript.

Die zu fördernde Publikation muss vor der Veröffentlichung ein in der jeweiligen Disziplin übliches Gutachterverfahren durchlaufen haben und es muss sich um die Erstpublikation handeln. Natürlich muss die Online-Publikation kostenfrei und ohne rechtliche oder technische Barrieren zugänglich gemacht werden. Sowohl die Open-Access-Ausgabe als auch die Druckversion müssen im Impressum eindeutig auf den Open-Access-Status verweisen. Diese Information muss auch auf der Internetseite und den Werbematerialien des Verlags gut sichtbar sein. Die Veröffentlichung muss einen persistenten Identifizierer haben und unter einer CC-Lizenz erscheinen, wobei wir CC BY empfehlen. Wichtig ist auch, dass die Online-Publikation in möglichst vielen Repositorien und Fachdatenbanken nachgewiesen wird und die Langzeitarchivierung des geförderten Werkes gewährleistet ist. Und natürlich muss die geförderte Publikation über die Open-Access-Plattform der Leibniz-Gemeinschaft, LeibnizOpen, nachgewiesen werden. In der Publikation sollte zudem auf die Förderung durch unseren Monografienfonds hingewiesen werden.

Um eine Publikation überhaupt fördern zu können, müssen die Verlage die kalkulierten Open-Access-Kosten nachvollziehbar belegen. Wir bitten darum, uns einen Entwurf des Verlagsvertrags vorzulegen und empfehlen, den Verlagen nur ein einfaches Nutzungsrecht einzuräumen.

Wie beurteilen Sie die finanziellen Fördermöglichkeiten, also Umfang und Grenzen der Mittel insgesamt?

Der Monografienfonds der Leibniz-Gemeinschaft ist ein zeitlich befristetes Pilotprojekt. Mit diesem Fonds wird eine Anschubfinanzierung für Open-Access-Publikationen geboten, mit dem Anreize geschaffen werden, die Veröffentlichung von Monografien im Open Access zu erproben und anzuregen. Damit wird zugleich involviert, dass diese Art der finanziellen Unterstützung nur zeitlich begrenzt erfolgen kann. Eine Dauerfinanzierung von Open-Access-Monografien durch diesen Monografienfonds wird es nicht geben.

Die Open-Access-Kosten für Monografien fallen sehr unterschiedlich aus. Fakt ist, dass unsere Mittel begrenzt sind und wir nicht jeden Preis für Open Access bezahlen können. Unsere Förderhöchstsummen sind daher gedeckelt, unsere Förderung kann jedoch auch mit anderen Mitteln kombiniert werden.

Eine Transformation in den Open Access ist bei Monografien mit wesentlich mehr Herausforderungen als bei Zeitschriften verbunden. Jede unserer geförderten Open-Access-Publikationen erscheint auch als Printausgabe. Open Access bei Monografien wird hier also nicht einfach die Printausgabe ersetzen, zumal bislang beide Formate gewünscht sind.

Zur mittelfristigen Finanzierung von Open Access bei Monografien werden wir neue und verschiedene Wege beschreiten und erproben müssen.

Weitere Informationen:

https://www.leibniz-gemeinschaft.de/forschung/open-science-und-digitalisierung/open-access.html

Seitennummerierung

- Erste Seite

- Vorherige Seite

- …

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- Nächste Seite

- Letzte Seite